domingo, 4 de diciembre de 2011

HISTORIA DE AL-ANDALUS

Al-Andalus fue una civilización que irradió una personalidad propia tanto para Occidente como para Oriente. Situada en tierra de encuentros, de cruces culturales y fecundos mestizajes, Al-Andalus fue olvidada, después de su esplendor, tanto por Europa como por el universo musulmán, como una bella leyenda que no hubiera pertenecido a ninguno de los dos mundos. Estas son las etapas cruciales de sus ocho siglos de existencia.

El emirato y el califato Omeya.

Al-Andalus, tierra de los vándalos, en árabe. Así se conoce la zona de ocupación musulmana en la Península Ibérica, que abarcó desde el siglo VIII hasta finales del XV y llegó a comprender gran parte del territorio español. La extensión del Estado musulman llamado al-Andalus varió, pues, a medida que se modificaban las fronteras y, tanto hispano-musulmanes como castellano-aragoneses avanzaban conquistando territorio.

La pujante civilización musulmana de Oriente pronto se desbordará hacia Occidente: el Magreb, España, y hasta parte de Italia y Francia. Durante el siglo VIII, y a través del norte de África, penetraron en la península una serie de grupos y familias nobles árabes venidas del este, y de grupos bereberes procedentes del Magreb, que paulatinamente se asentaron en tierras de al-Andalus. Ello no significó una ruptura total con la cultura entonces imperante, la hispanogoda. Antes bien, ambas se entroncaron dando un resultado muy peculiar y autóctono, deslumbrante, que diferenció notablemente el Islam occidental del oriental.

La fusión entre árabo-bereberes e hispanogodos se produjo en un principio sin grandes traumatismos y con la naturalidad que sólo el tiempo y la cotidianeidad a veces procuran.

Durante la segunda mitad del siglo VIII se produjo una seria escisión en el imperio musulmán. Una ruptura dinástica que terminó con los omeya que gobernaban en Damasco, para entronar a los abasíes, que se asentaron en Bagdad. Un príncipe omeya huido de Damasco, Abderrahman I, penetraría en al-Andalus formando un nuevo Estado con base en Córdoba: el emirato, independizándose de la política bagdadí.

Ocho emires se sucedieron del 756 al 929 en una época brillante culturalmente –aunque oscurecida con diversos levantamientos muladíes y mozárabes– hasta que Abderrahman III decidió fundar un califato, declarándose Emir al-Muminin (príncipe de los creyentes), lo cual le otorgaba, además del poder terrenal, el poder espiritual sobre la umma (comunidad de creyentes).

Este califa, y su sucesor al-Hakam II, supo favorecer la integración étnico-cultural entre bereberes, árabes, hispanos y judíos. Ambos apaciguaron a la población, pactaron con los cristianos, construyeron y ampliaron numerosos edificios –algunos tan notables como la Mezquita de Córdoba– y se rodearon de la inteligencia de su época. Mantuvieron contactos comerciales con Bagdad, Francia, Túnez, Marruecos, Bizancio, Italia, y hasta Alemania.

Reinos de taifas y dinastías norteafricanas.

Sin embargo, no todos los sucesores de estos brillantes califas siguieron tan acertada política, sino que dejaron desbocarse al caballo del poder. Tras veintidós años de fitna (ruptura, o guerra civil) se abolió por fin el califato. Corría el año 1031.

Los hábitos secesionistas y rebeldes surgieron de nuevo con gran fuerza; la división y la descomposición se impusieron en al-Andalus. Todas las grandes familias árabes, bereberes y muladíes, quisieron hacerse con las riendas del país o, al menos, de su ciudad, surgiendo por todas partes reyes de taifas, muluk al-Tawaif, que se erigieron en dueños y señores de las principales plazas. Este desmembramiento supuso el comienzo del fin para al-Andalus, y ante semejante debilidad, los cristianos se crecieron, organizándose como nunca antes lo hicieran para combatir a los musulmanes.

La primera gran victoria sobre el Islam peninsular la protagonizó Alfonso VI cuando, en 1085, se hizo con la ciudad de Toledo.

La unidad étnico-religiosa lograda hasta el momento también se resintió, surgiendo mercenarios, tanto musulmanes como cristianos, dispuestos a luchar contra sus propios correligionarios.

Los Almorávides y Almohades.

Sin embargo, en esta época surgieron relevantes figuras en el campo del saber, y, en una constante emulación de los lujos orientales, se construyeron suntuosos palacios, almunias y mezquitas, y se celebraron las fiestas más comentadas, fastuosas y extravagantes de la cuenca mediterránea.

Mientras, a finales del siglo XI, en el Magreb occidental, hoy Marruecos, surgió un nuevo movimiento político y religioso en el seno de una tribu bereber del sur, los Lamtuna, que fundaron la dinastía almorávide (ver Ruta de los Almorávides). En poco tiempo, su actitud de austeridad y pureza religiosa convenció a gran parte de la desencantada población, y con su apoyo emprendieron una serie de contiendas logrando formar un imperio que abarcaría parte del norte de África y al-Andalus, que a través del rey sevillano al-Mutamid, había pedido su ayuda para frenar el avance cristiano. Encabezados por Ibn Tashfin, penetraron los almorávides en la Península, infligiendo una seria derrota a las tropas de Alfonso VI en Sagrajas. Pronto conseguirían acabar con los reyes de taifas y gobernar al-Andalus, no sin cierta oposición de la población, que se rebelaba contra su talante puritano y su rigidez. Algo que no le iba nada al hedonista y liberal pueblo andalusí. A pesar de todo, la nueva situación supuso un nuevo incremento del bienestar social y económico.

Los cristianos obtuvieron mientras tanto importantes avances, conquistando Alfonso I de Aragón Zaragoza en 1118. Al mismo tiempo, los almorávides veían amenazada su propia supremacía por un nuevo movimiento religioso surgido en el Magreb: el almohade.

Esta nueva dinastía se generó en el seno de una tribu bereber procedente del corazón del Atlas que, encabezada por el guerrero Ibn Tumart, pronto se organizó para derrocar a sus predecesores. También desde Marraquech, gobernaron y se hicieron con las riendas de al-Andalus, dotándolo de cierta estabilidad y prosperidad económica y cultural. Fueron grandes constructores y también se rodearon de los mejores literatos y científicos de la época. Sin embargo, al igual que los almorávides, terminaron por sucumbir ante la dejadez espiritual y el relajamiento de costumbres que casi siempre caracterizó a al-Andalus.

La dinastía nazarí.

Cuando el avance castellano era imparable, haciéndose Fernando III con gran parte de las ciudades andalusíes en el siglo XIII, surgió en Jaén una nueva dinastía, la nasri (nazarí), fundada por al-Ahmar ibn Nasr, el célebre Abenamar del romancero, que habría de procurar un nuevo respiro a los musulmanes. Asentado en la ciudad de Granada, su reino abarcaba la región granadina, almeriense y malagueña, y parte de la jiennense y la murciana. Oprimido desde el norte por los reinos cristianos, y desde el sur por los sultanes meriníes de Marruecos, los nazaríes establecieron un reino basado en lo precario y la inestabilidad. A pesar de todo, Granada fue una gran metrópoli de su tiempo que acogía a musulmanes de todos los confines, y en la que se levantaron suntuosos palacios –la Alhambra, nada menos–, mezquitas y baños públicos. Siguió asombrando a propios y a extraños hasta que en 1492 y, tras varios años de intrigas palaciegas y escaramuzas con los castellano-aragoneses que acechaban sus fronteras, el rey Boabdil, Abu Abd Allah, capituló ante los Reyes Católicos, entregándoles Granada.

El emirato y el califato Omeya.

| Abderraman III |

La pujante civilización musulmana de Oriente pronto se desbordará hacia Occidente: el Magreb, España, y hasta parte de Italia y Francia. Durante el siglo VIII, y a través del norte de África, penetraron en la península una serie de grupos y familias nobles árabes venidas del este, y de grupos bereberes procedentes del Magreb, que paulatinamente se asentaron en tierras de al-Andalus. Ello no significó una ruptura total con la cultura entonces imperante, la hispanogoda. Antes bien, ambas se entroncaron dando un resultado muy peculiar y autóctono, deslumbrante, que diferenció notablemente el Islam occidental del oriental.

La fusión entre árabo-bereberes e hispanogodos se produjo en un principio sin grandes traumatismos y con la naturalidad que sólo el tiempo y la cotidianeidad a veces procuran.

Durante la segunda mitad del siglo VIII se produjo una seria escisión en el imperio musulmán. Una ruptura dinástica que terminó con los omeya que gobernaban en Damasco, para entronar a los abasíes, que se asentaron en Bagdad. Un príncipe omeya huido de Damasco, Abderrahman I, penetraría en al-Andalus formando un nuevo Estado con base en Córdoba: el emirato, independizándose de la política bagdadí.

Ocho emires se sucedieron del 756 al 929 en una época brillante culturalmente –aunque oscurecida con diversos levantamientos muladíes y mozárabes– hasta que Abderrahman III decidió fundar un califato, declarándose Emir al-Muminin (príncipe de los creyentes), lo cual le otorgaba, además del poder terrenal, el poder espiritual sobre la umma (comunidad de creyentes).

Este califa, y su sucesor al-Hakam II, supo favorecer la integración étnico-cultural entre bereberes, árabes, hispanos y judíos. Ambos apaciguaron a la población, pactaron con los cristianos, construyeron y ampliaron numerosos edificios –algunos tan notables como la Mezquita de Córdoba– y se rodearon de la inteligencia de su época. Mantuvieron contactos comerciales con Bagdad, Francia, Túnez, Marruecos, Bizancio, Italia, y hasta Alemania.

Reinos de taifas y dinastías norteafricanas.

|

| Alfonso VI reconquistó Toledo |

Los hábitos secesionistas y rebeldes surgieron de nuevo con gran fuerza; la división y la descomposición se impusieron en al-Andalus. Todas las grandes familias árabes, bereberes y muladíes, quisieron hacerse con las riendas del país o, al menos, de su ciudad, surgiendo por todas partes reyes de taifas, muluk al-Tawaif, que se erigieron en dueños y señores de las principales plazas. Este desmembramiento supuso el comienzo del fin para al-Andalus, y ante semejante debilidad, los cristianos se crecieron, organizándose como nunca antes lo hicieran para combatir a los musulmanes.

La primera gran victoria sobre el Islam peninsular la protagonizó Alfonso VI cuando, en 1085, se hizo con la ciudad de Toledo.

La unidad étnico-religiosa lograda hasta el momento también se resintió, surgiendo mercenarios, tanto musulmanes como cristianos, dispuestos a luchar contra sus propios correligionarios.

Los Almorávides y Almohades.

Sin embargo, en esta época surgieron relevantes figuras en el campo del saber, y, en una constante emulación de los lujos orientales, se construyeron suntuosos palacios, almunias y mezquitas, y se celebraron las fiestas más comentadas, fastuosas y extravagantes de la cuenca mediterránea.

Mientras, a finales del siglo XI, en el Magreb occidental, hoy Marruecos, surgió un nuevo movimiento político y religioso en el seno de una tribu bereber del sur, los Lamtuna, que fundaron la dinastía almorávide (ver Ruta de los Almorávides). En poco tiempo, su actitud de austeridad y pureza religiosa convenció a gran parte de la desencantada población, y con su apoyo emprendieron una serie de contiendas logrando formar un imperio que abarcaría parte del norte de África y al-Andalus, que a través del rey sevillano al-Mutamid, había pedido su ayuda para frenar el avance cristiano. Encabezados por Ibn Tashfin, penetraron los almorávides en la Península, infligiendo una seria derrota a las tropas de Alfonso VI en Sagrajas. Pronto conseguirían acabar con los reyes de taifas y gobernar al-Andalus, no sin cierta oposición de la población, que se rebelaba contra su talante puritano y su rigidez. Algo que no le iba nada al hedonista y liberal pueblo andalusí. A pesar de todo, la nueva situación supuso un nuevo incremento del bienestar social y económico.

Los cristianos obtuvieron mientras tanto importantes avances, conquistando Alfonso I de Aragón Zaragoza en 1118. Al mismo tiempo, los almorávides veían amenazada su propia supremacía por un nuevo movimiento religioso surgido en el Magreb: el almohade.

Esta nueva dinastía se generó en el seno de una tribu bereber procedente del corazón del Atlas que, encabezada por el guerrero Ibn Tumart, pronto se organizó para derrocar a sus predecesores. También desde Marraquech, gobernaron y se hicieron con las riendas de al-Andalus, dotándolo de cierta estabilidad y prosperidad económica y cultural. Fueron grandes constructores y también se rodearon de los mejores literatos y científicos de la época. Sin embargo, al igual que los almorávides, terminaron por sucumbir ante la dejadez espiritual y el relajamiento de costumbres que casi siempre caracterizó a al-Andalus.

La dinastía nazarí.

|

| Boabdil rindió Granada a los Reyes Católicos |

viernes, 2 de diciembre de 2011

El Arte de Al-Andalus

En los primeros tiempos del Islam surge pronto un arte rico y variado basado en la tradición clásica, en el arte bizantino, en el persa y en el de los pueblos orientales sometidos. Sin embargo, la originalidad de las estructuras arquitectónicas y los motivos ornamentales dan como fruto un arte propio, típicamente musulmán.

Decoración

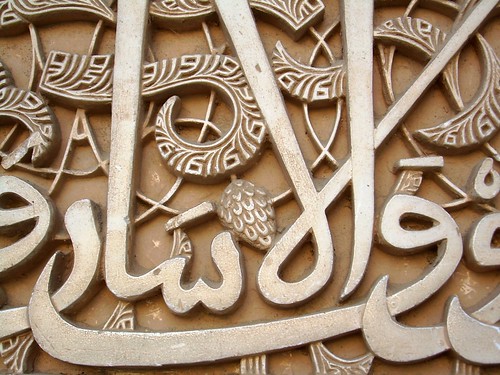

La ornamentación es, sin duda, uno de los aspectos que más han contribuido a la unificación del arte musulmán. Los mismos temas decorativos aparecen, tanto en la arquitectura como en las artes suntuarias, con independencia del material, la escala o la técnica empleada.

Una característica fundamental de esta decoración geométrica es la utilización de un sólo diseño —que será la unidad de cualquier composición decorativa— que, por multiplicación de sí mismo, cubre completamente una superficie. Esta forma de proceder permite decorar sobre una superficie indefinidamente sin más que seguir unas reglas fijas. De este modo se consigue presentar la unicidad -Dios es uno- entre la multiplicidad y está en todas partes.

En las primeras ampliaciones de la Mezquita de Córdoba aparecen en las paredes inscripciones en escritura cúfica, compuestas por letras majestuosas y bellísimas, reproduciendo versos del Corán. Se han fundido de tal suerte en el ambiente general que sobrias o floridas, constituyen uno de los principios ornamentales de esta época. La gran profusión de superficies decoradas hace que las estructuras queden parcialmente camufladas.

Mediante la repetición de motivos y la sabia combinación de materiales y texturas, se logra un efecto tridimensional que dota a los edificios de cierto misterio y ligereza. La luz y el agua son elementos indispensables para lograr ese efecto casi irreal.

La luz es el símbolo de la unidad divina y el artista musulmán pretende transformar la materia misma que está modelando en una vibración luminosa. Además de tener una dimensión mística, la luz tiene en la arquitectura islámica una función decorativa que es doble: modifica los demás elementos de la decoración y origina formas.

Los elementos arquitectónicos en los edificios islámicos y los materiales seleccionados para su decoración con frecuencia están formados para reflejar, refractar y ser transformados por la luz y la sombra. Hay un uso sutil de las superficies brillantes de pavimentos y muros, de modo que aprehendan la luz y frecuentemente la devuelvan a las facetas romboidales de los techos, que a su vez la reflejan de nuevo. Las mocárabes (piezas ornamentales en forma de estalactitas con las que se configuran arcos y bóvedas) atrapan la luz y la refractan; las cúpulas nervadas (como en el caso de la mezquita de Córdoba) parecen rotar según la hora del día. Las fachadas parecen estar hechas de materiales como de encaje y se transforman en celosías transparentes cuando el sol ilumina su decoración estucada, horadada y trabajada a propósito para crear este efecto de incorporeidad. La luz que entra a través de vidrios o celosías proyecta dibujos sobre las superficies interiores ya en sí decoradas y borra la separación entre lo lleno y lo vacío. Los espejos, los azulejos vidriados, la madera dorada y el mármol pulimentado, todo brilla, reluce y refleja la luz fuerte y enérgica de las tierras islámicas.

La Alhambra nos brinda los mejores ejemplos de juegos de luces. Casi todas las salas de los Baños de la Casa Real se cubren con bóvedas esquifadas de planta rectangular, agujereadas con luceras en forma de estrellas de ocho puntas, como representación de la bóveda celeste. En el techo de la Sala de las Dos Hermanas, sobre la base del octógono, la bóveda parece flotar, sin peso, sobre el espacio. Ello se debe a la disposición de las ocho ventanas dobles que dejan pasar la luz, dando un extraordinario efecto luminoso.

En cuanto al tipo de ornamentación, es el arabesco (un dibujo de adorno compuesto de tracerías, follajes, cintas...) lo que se emplea más comúnmente en frisos, zócalos y cenefas. Donde primero aparece es en la mezquita de Córdoba, en el siglo X. Igualmente, tanto en los edificios como en los objetos decorativos, la caligrafía, los motivos de estrellas entrelazadas, y los motivos vegetales estilizados, llamados atauriques (del árabe at-tauriq: "el adorno foliáceo"), abigarran el espacio en una armoniosa interrelación.

Los motivos figurativos aparecen a menudo en los objetos domésticos, contrariando la creencia popular de que la tradición musulmana los prohíbe (aunque en realidad más bien los desaconseja, ya que la divinidad perdería su carácter trascendental e inmaterial al intentar ser representada; por ello, nunca existen figuraciones en los edificios religiosos). Otro de los elementos decorativos arquitectónicos más característico son los mocárabes, que separan determinados espacios y están conformados de alvéolos semiesféricos o prismáticos que se repiten y superponen, como en un auténtico enjambre.

Azulejos

En el mundo islámico occidental de al-Ándalus los azulejos se confinan generalmente a las partes inferiores de los muros y son de diseño sobre todo geométrico. Fuertes contrastes de colores claros y oscuros —en la Alhambra, por ejemplo— se contraponen con objeto de producir formas estrelladas y cuadradas de gran complejidad. Por otra parte, colores armónicamente combinados se utilizan para definir las formas geométricas de paneles y frisos en mosaico de azulejo.

Cerámica

Considerada una de las artes más importantes del Islam, la cerámica experimentó un prodigioso desarrollo a partir del siglo VIII. La cerámica omeya, que prosiguió la tradición de las técnicas bizantina y oriental, ideó muy pronto nuevas formas de ornamentación utilizando la caligrafía. Hay que destacar los ataifores, lebrillos, jarras y jofainas de cerámica vidriada.

Desde el siglo X, al-Ándalus produjo, mediante la utilización de técnicas diversas, tinajas y brocales de pozos. Málaga y Bugía fabricaron lozas vidriadas decoradas en azul cobalto y con reflejos metálicos. Los alfares (del árabe: al-fajar, "la vajilla", alfarero) de Florencia y Siena se inspiraron a partir del siglo XV en las fabricaciones de Manises (Valencia).

Epigrafía

Otra modalidad notable de la decoración islámica es el uso de las inscripciones en árabe. Rodeando el borde de un friso o de una cartela, encontramos frecuentemente pasajes del Corán, un verso apropiado de un poeta, una frase de felicitación o de bendición.

Las inscripciones árabes, única aportación genuinamente al arte del Islam, son el sello universal de influencia o dominación musulmanas por todo el ámbito de su extensión. Los copistas musulmanes rivalizaban en la perfección de los bellos caracteres caligráficos. Generaciones de expertos calígrafos trabajaron con tal acierto y aceptación, que no sólo un libro constituía un tesoro inapreciable, sino hasta los sencillos rasgos de un gran maestro calígrafo eran buscados por los coleccionistas.

Taracea y marroquinería

Una de las artes menores más exquisitas del Islam es la taracea, la labor de inscrustación en marfil, metales o maderas coloreadas sobre la carpintería. Los musulmanes hicieron cosas preciosas, total o parcialmente en marfil, materia que decoraron con tallas, incrustaciones o dibujos ornamentales.

En el siglo X la escuela de tallistas en marfil, centralizada en Córdoba, producía obras de un estilo tan depurado que denotaban ya madura experiencia. Las cajas, arquetas y botes de marfil tallado y los colmillos de elefante abundaban en la corte fatimí. En ellos se representaban cortesanos, animales y vegetación.

Además de su empleo decorativo en la arquitectura, la madera se trabajó como material de otras artes aplicadas. En los palacios fatimíes se conservan excepcionales ejemplos de tablas con representaciones cortesanas. También se tallaron las piezas del mobiliario, especialmente los biombos.

En al-Ándalus descollaron los especialistas en la marquetería, un arte que continúa vigente en el tiempo presente y que nos maravilla a través de múltiples incrustaciones en madera realizadas en marcos, cofres, estuches, mesas, armarios y mobiliario.

Entre los objetos de uso diario que deben al Islam algo de su materia prima, de su técnica o de su dibujo, los libros impresos son tal vez los más difundidos. Las encuadernaciones de libros de cuero son un excelente ejemplo de las artes decorativas islámicas. En los primeros tiempos se realizaban en relieves repujados. El trabajo de cuero se aplicó también a los arneses de los caballos y a los objetos empleados en la cetrería.

Tejidos, alfombras y tapices

En los primeros siglos del Islam, los musulmanes no sólo estimularon las industrias textiles existentes, sino que establecieron nuevas factorías por donde quiera que fueron. Esto se comprueba por los nombres con que fueron conocidas muchas fábricas en la Edad Media, términos comerciales que han llegado hasta nuestros días en varios casos, como recuerdo de los lejanos lugares donde ciertas materias tenían su origen, o de los mercados donde se compraban. Así sucede con las blancas gasas producidas en la ciudad palestina de Gaza.

Sobresalían en al-Andalus los tejidos en seda bordada. También hubo fábricas de telas para vestidos en la Granada andalusí, que se conocían con la denominación de «granadinas» en las tiendas europeas, en las cuales también compraban las señoras taftah, de Irán, bajo el nombre de «taffeta» o «tafetán», —tela delgada de seda, muy tupida. El barrio 'Attabiyya de Bagdad donde vivían los descendientes de Attab, bisnieto de un compañero del Profeta (BPD), era célebre en el siglo XII por una manufactura especial, imitada en al-Ándalus, conocida con el nombre de seda attabí. Francia e Inglaterra la adoptaron con la denominación de «tabis», y por este nombre comercial se hizo popular en toda Europa.

Arquitectura

Son numerosos los edificios hispano-musulmanes que aún se pueden admirar en España, siendo uno de sus elementos distintivos el famoso arco de herradura.

Entre los de carácter religioso constan las mezquitas. El origen de las mismas fue, al parecer, la casa del propio profeta Mohammed, que presentaba un sector techado y otro a cielo descubierto. Tan sencillo esquema fue gradualmente evolucionando, hasta convertirse en un organismo perfectamente funcional y adecuado para la celebración de la oración de la comunidad.

Casi todas las mezquitas –decimos casi porque en al-Andalus se orientaban a veces de manera ligeramente distinta– presentan una orientación hacia la qibla, en la Meca, en cuyo muro existe un mihrab desde el que el imán dirige la oración. También están dotadas de un alminar desde el que el almuédano convoca a la oración cinco veces al día. Otro elemento característico es el patio, o shan, en el cual se encuentra la fuente de abluciones. El sector cubierto de la mezquita, llamado haram, suele configurarse como una gran sala hipóstila, con naves perpendiculares a la qibla. Las naves extremas se prolongan en ocasiones rodeando el patio. Entre las mayores mezquitas que existieron en al-Andalus sobresale la de Córdoba.

Otro de los edificios más característicos del mundo musulmán son las medersas, o madrazas, destinadas a la enseñanza de las ciencias religiosas y la jurisprudencia. Se articulaban en torno a un patio al que se abrían cuatro grandes salas o iwanes, y sobre el que daban las habitaciones de los estudiantes. Aún se conserva un sector de la madraza de Granada.

También de carácter religioso se levantaban en al-Andalus numerosos mausoleos en los que se enterraban a los reyes y los santones. Estaban cubiertos de cúpulas y solían tener planta cuadrada.

En el terreno de la arquitectura militar cabe mencionar la fortificación de las ciudades mediante murallas que presentan torres defensivas a tramos regulares. Suelen estar precedidas por una barbacana y cuentan con un parapeto almenado. Las puertas de acceso se estructuran a veces en recodo. De gran interés son las murallas de Niebla y las de Sevilla. Las alcazabas son también construcciones típicamente defensivas que, en ciertas ocasiones, albergan en su recinto auténticas ciudades residenciales, como es el caso de la de Málaga y la de Almería. Dentro de la arquitectura residencial destacan también los palacios y alcázares, algunos tan suntuosos como el de la Alhambra y el de Madinat al-Zahra, auténtica ciudad-palacio.

Otra de las características de la arquitectura hispano-musulmana es la gran profusión de baños o hammam, esenciales para la higiene. Derivados de las termas clásicas, están integrados por varias estancias en las que la temperatura varía de forma progresiva. Para ello se distribuye de forma subterránea el aire, que se calienta mediante grandes calderas. Ronda y Jaén disponen de magníficos ejemplos.

Y, por fin, no habría que dejar de mencionar las alcaicerías, o qisarias, recintos herméticos en el interior del zoco en el que se venden las mercancías más preciadas. Es interesante, en este sentido, la Alcaicería que se conserva, rehecha, en Granada. Las alhóndigas, o funduq, se destinaban, en cambio, a almacenar productos y para alojamiento de mercaderes, de ahí la palabra fonda. Aún se conserva un notable ejemplo en Granada: el llamado Corral del Carbón.

Otras manifestaciones

Entre las artes decorativas hispano-musulmanas merecen también destacarse los almireces, pebeteros y grifos en bronce, los objetos de madera tallada, las pilas de abluciones de mármol y la orfebrería en oro.

Inventos y tecnología en Al-Andalus

|

| Astrolabio andalusí |

En la mayoría de las ocasiones lo que los árabes hicieron fue adaptar, perfeccionar y transmitir logros culturales de otros pueblos orientales, principalmente el chino, aunque no por ello deja de tener su indudable mérito. Además, muchos inventos fueron notablemente mejorados y, gracias a ellos, Occidente tuvo acceso al beneficio de su uso en aquella época.

Un primer ejemplo es la fabricación del papel, elemento previo a la generalización de la imprenta. El pueblo chino fue su descubridor y, en el primer siglo de nuestra era, mientras los demás todavía escribían sobre gruesos pergaminos, ellos ya habían aprendido a obtener de las fibras de la morera o el bambú una pasta que se extendía y alisaba sobre armazones de caña, formando hojas flexibles y lisas. Los árabes hicieron de transmisores: aprendieron la técnica china, la perfeccionaron utilizando trapos de lino en vez de fibra vegetal, y en el siglo XI establecían sus primeras fábricas de papel en España.

Otro campo que interesó a los estudiosos de al-Andalus fue el estudio de la Geografía. Avances en Astronomía y Matemáticas hicieron factible el trazado de esta información en mapas, y pronto la cartografía se había convertido en una importante disciplina por derecho propio.

Al-Zarqali (conocido en el Oeste latino como Arzachel), destacado matemático y astrónomo que emergió en Córdoba en el siglo XI, brilló en la construcción de instrumentos de precisión para uso astronómico. Construyó un reloj de agua capaz de marcar las horas del día y la noche así como los días del mes lunar. También ‘Abbas ibn Firnas, que llegó a Córdoba para enseñar música (aunque no se limitó sólo a estudiar esa rama del saber), pensó en la construcción de un planetario en el cual los planetas giraran. Igualmente simulaba fenómenos celestiales como tormentas y rayos con gran éxito.

El mismo ‘Abbas se interesó en la “mecánica de vuelo”, construyendo un par de alas hechas con plumas en un armazón de madera, con las que intentó volar, anticipándose a Leonardo Da Vinci en unos 600 años. Afortunadamente sobrevivió y pudo, después, volver a los problemas matemáticos, desarrollando al final una fórmula para fabricar cristales artificiales.

El progreso más importante de la tecnología e ingeniería árabe medieval estuvo en relación con la agricultura y el agua (recogida, transporte y almacenaje), probablemente debido al rigor y aridez de sus zonas de procedencia. Introdujeron muchas plantas nuevas y realizaron avances agrícolas notables, como los fertilizantes y los injertos, generalizándose el abono de los campos en los siglos XII-XIII con el fin de dotar de mayor fertilidad a la tierra. Sus ingenieros idearon sistemas y equipamientos para el riego, construyendo acequias y canales de agua subterráneos, con accesos desde la misma calle para poderlos limpiar y reparar. Un nuevo modelo de molino de viento aparece también en escena, con aspas que giraban en un plano horizontal alrededor de un eje vertical. El arado de vertedera (más pesado) ayudó también a muchos granjeros, pues permitía voltear la tierra al mismo tiempo que se araba. Se le añade también la reja para liberar el suelo de rastrojos y una cuchilla metálica vertical para asestar un corte más hondo en el terreno. Todo este equipo de labranza se movía ya sobre ruedas y, en un principio, se manejaba mediante tracción con bueyes: los caballos no podían utilizarse para este tipo de labores, puesto que se desconocían razas equinas capaces de soportar un trabajo tan duro. Tampoco su anatomía permitía la unión por parejas, ya que el yugo les presionaba partes vitales del cuello. Este problema se solución a partir del siglo VIII, cuando aparecieron los arneses formados por un collar de estructura rígida y relleno de paja -la collera- que reposaba sobre los hombros del caballo, a los que se sujetaba con unos tirantes para mejorar la tracción. Con estos arreos se consiguió que un tiro de caballos pudiera arrastrar una carga cuatro veces superior a la que ofrecían los animales con yugo. En el siglo IX se perfeccionó el bocado con brida e irrumpió la herradura con clavos. La hoz para la siega se sustituyó por la guadaña, mucho más cómoda de usar.

La noria es una de sus principales legados en este aspecto, extendiéndose en poco tiempo por toda la península. Técnicamente es una máquina utilizada para la elevación de agua, compuesta de una rueda con pivotes, normalmente accionada por tracción animal que engrana con otra rueda vertical, la cual lleva adosada una cadena o cuerda sin fin con cangilones (u otro tipo de recipientes). Originariamente se construía por completo de madera. Constaba de dos pilares de mampostería o madera, los mazos, que a veces solían formar cuerpo con el brocal. Sobre ellos, una viga denominada polalna, con un orificio por donde se introducía el eje de la rueda vertical; a su vez, la rueda horizontal era dentada, con unas barras radiales sobresaliendo de la misma. En el extremo superior del eje vertical se colocaba una larga barra, donde se uncían las caballerías.

Introdujeron también la técnica de la "forjadura en paquete", soldando capas alternadas de acero duro y dulce, obteniendo un material muy elástico y muy resistente, que hizo famosas las hojas de espada de Damasco y de Toledo.

Los viajes fueron el principal medio de intercambio cultural, ya que dentro del amplio territorio controlado por el Islam se exportaban ideas y conocimientos. Se tiene noticias de obras traídas desde Iraq hasta la Península Ibérica en el siglo XII, así como de manuscritos que desde al-Andalus viajan a Egipto, de ahí a Siria y, posiblemente, llegan a la India. La cultura andalusí se extiende también a Bizancio. Los grandes descubrimientos de los científicos chinos -el papel, la imprenta y la pólvora- se conocen en Europa gracias al Islam. Algunos de estos viajes de estudio se realizan por vía marítima.

Los marinos musulmanes aprendieron de los chinos el arte de navegar con la aguja de marear (una versión náutica de la brújula), para sus grandes viajes, y lo dieron a conocer a los europeos. Los navegantes islámicos también introducen en Europa el timón de codaste (un sistema de dirección del barco por medio de un timón adosado a la roda de popa), un instrumento imprescindible para la navegación. Hasta ese momento los barcos eran gobernados por uno o dos remos colocados verticalmente en el costado, hacia popa, y las maniobras con dicho sistema eran poco fiables, sobre todo con mal tiempo, exigiendo además varias personas para hacer los virajes.

Paralelo al aporte de la brújula, el astrolabio y el timón de codaste, los nautas musulmanes difundieron la «vela latina» (la denominación es equívoca, ya que hace suponer que su origen es latino, cuando en realidad fue un invento de los musulmanes), también conocida como de cuchillo o triangular, más fácilmente orientable, que permitía navegar con viento de costado, mientras las velas más usuales de la época (trapezoidales) exigían, para poder navegar, el viento de popa, circunstancia ésta que hacía más lentas las singladuras y, por tanto, encarecían los fletes.

Otro aspecto destacable de la tradición náutica musulmana es la de la navegación astronómica. Según el cronista portugués João de Barros (1496-1570), el célebre navegante musulmán Ibn Maÿid le mostró a Vasco de Gama un instrumento que era desconocido en Occidente. Se trataba del kamâl, constituído por un pequeño cuadrado de madera o de cuerno, de cuyo centro salía un hilo graduado con un nudo que correspondía (en cada uno dos kamâl) a un determinado ángulo. Su práctica era simple: una vez que el observador había escogido el kamâl adecuado, tomaba entre los dientes el hilo a la altura del nudo y con el hilo tenso hacía coincidir la estrella que había elegido con la arista superior del referido cuadrado de madera, mientras que la arista inferior rozaba el horizonte. Parece ser que había un kamâl para cada altura utilizada. Más adelante, el kamâl evolucionó y llegó a disponer de un hilo graduado con varios nudos, lo que permitía observar las estrellas en varias alturas con el mismo instrumento.

Uno de sus principales perfeccionamientos fue el astrolabio o azafea, heredero del cuadrante babilonio, un instrumento usado durante mucho tiempo para observar la posición de los cuerpos celestiales y guiar a los navegantes. Se trataba de un objeto complejo que resolvía numerosos problemas astronómicos y trigonométricos y que consistía en un hemisferio hueco, en el que giraba una esfera-mapa de las principales estrellas o constelaciones.

Como muestra y dato anecdótico de la importancia que tuvo el Islam en la navegación puede indicarse la existencia de muchas palabras provenientes del árabe y que se integraron definitivamente en los distintos idiomas europeos: almirante, aduana, tarifa, fragata, amarra, zozobrar, falúa, calafate, azimut, rambla, chalupa, canal... Por ejemplo, las palabras arsenal, atarazana y dársena provienen del nombre árabe dar al-sinaa, «casa de fabricación». Otros casos de vocablos árabes que forman parte hoy en día del argot científico son: álgebra, algoritmo, química, alquimia, zircón, atlas, almanaque, alcohol, elixir, aorta, páncreas, colon, córnea, diafragma, etc.

Por último, y no menos sorprendente, cabe indicar que en Al-Andalus se conocían técnicas para la fabricación de autómatas. Los jóvenes andalusíes de familias adineradas tenían en sus habitaciones todo un decorado autómata de muñecos que bailaban y cantaban. Había también gallinas que solas picoteaban el suelo, carritos que andaban solos, etc.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)